傍晚5点,天光尚明,气温回落下来,猫姐换上胶鞋走进菜园,水灵灵的黄瓜和茄子沉甸甸地挂满爬藤架。

在嘉定徐行,距离上海市中心30公里的地方,猫姐拥有一片15亩的田地,这是她去年租下的。

“沪漂19年,远离都市,回归田园,大自然给你的自由永远是你无法想象的美好!”

对都市人而言,田园是心底的诗行。如今,越来越多的都市人在周末扎进乡村,在田间地头的万物生长中,为疲惫的心灵进行一场 “复健”。

猫姐的菜园 图片来源:猫姐

猫姐的菜园 图片来源:猫姐

猫姐的菜园 图片来源:猫姐

猫姐的菜园 图片来源:猫姐

猫姐的菜园 图片来源:猫姐

猫姐的菜园 图片来源:猫姐

花艺设计师租了15亩地大福证券,

也给朋友们留块小菜园

猫姐来自东北,是一位花艺设计师,19年前来到上海,在市区有一间自己的花艺工作室,一边工作一边救助城市流浪动物。怀着亲近土地的理想,去年,她在嘉定徐行租下了15亩地。

眼下,猫姐的小菜园生机勃勃,圣女果、豆角、玉米、丝瓜、羊角蜜……盛夏时节,丰硕的果实缀满枝头。“茄子黄瓜最容易种,黄瓜简直长疯了,一两个月就能收一批,根本吃不完。”树荫下,小狗小猫趴着打盹,水塘边,毛茸茸的小鸭子戏水消夏。“清净,不被打扰,回归自己。”猫姐说。

朋友们都很羡慕猫姐在忙碌的都市生活之外有这样一块缓冲地带。为了让朋友们也能拥有一方亲近自然的天地,猫姐就在菜园里划出了一个空间,切割成各约20平方米的小小菜园分租给大家。“500元一年,想吃什么就自己种什么,托管一天一元钱。”

很快,一大半就租了出去。朋友们蜂拥而至,笑说她这个价格比市场价低太多,“含友量”太高。猫姐不在意,算经济账可能都连本都不保,“雇个村民来帮忙,一小时的工钱就得20元。”

这段时间,茄子和黄瓜都熟了,猫姐在菜群里吼了一声,周末菜友们就开着车,带着一家老小过来了。孩童在田埂奔跑,大人们说笑着,一边采摘,一边就用大土灶生火做饭。

炊烟袅袅中,每个人的眼里似乎都有了光。在这里,土地接纳了所有疲惫,又将简单的快乐悄悄种进每个人的心田。

孩子在分租田园里培土。图片来源:东方IC

孩子在分租田园里培土。图片来源:东方IC

带孩子体验田园生活,

找回亲近泥土的真实感

在城市的快节奏齿轮中,当一天“周末农夫”,回归土地,不仅是身心解压的出口,更像是一把钥匙,悄然打开了尘封的记忆匣子——那撒欢疯跑的童年,正从田野深处飞奔而来。

在距离猫姐的菜园子40公里远的闵行浦江,刘先生为孩子租下的菜地里也已经长出了圣女果、辣椒、黄瓜,红红绿绿好不热闹。刘先生说,只要周末天气不错,就会带着孩子来“玩土”,看着5岁的小小刘认真地浇水、培土,心里也暖暖的。

刘先生来自浙江,他的童年记忆里,夏天就是和小伙伴们挖蚯蚓、爬树,或者到野塘里钓小龙虾……来到上海工作后,城市的生活让他和土地越来越远,紧张的工作节奏下,偶尔的出门透气也就是去附近的超市逛一逛。他觉得这样的生活有种悬浮的“虚假感”,只有周末和孩子一起亲近泥土,才重新触摸到那份脚踏实地的真实。

当夕阳为菜园镀上金边,看着孩子沾满泥土的笑脸,刘先生忽然明白,那些在土地里生长的不仅是蔬果,更是传承与希望。或许,这就是都市农耕的意义——让人们在与土地的对话中,找回遗失的本真,也让那份源于土地的温暖与踏实,在岁月里生生不息。

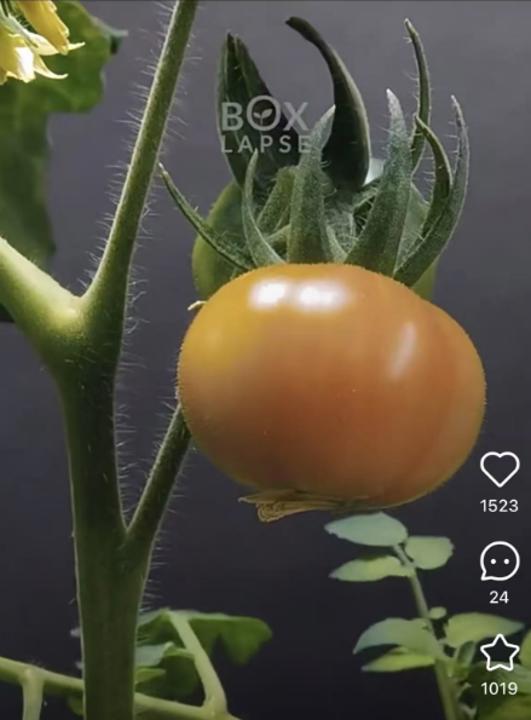

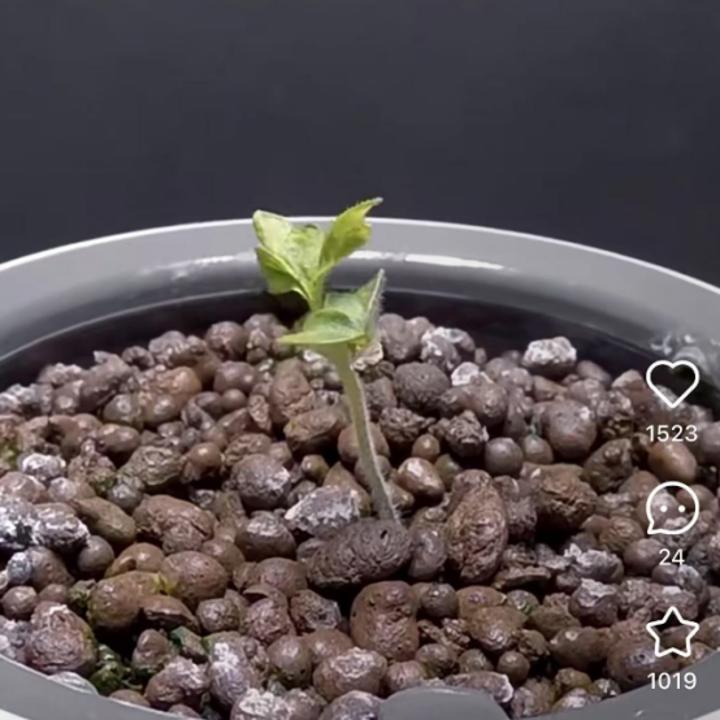

番茄生长视频截图 图片来源:小红书@这块木头

番茄生长视频截图 图片来源:小红书@这块木头

番茄生长视频截图 图片来源:小红书@这块木头

番茄生长视频截图 图片来源:小红书@这块木头

网上看别人种菜看作物生长,

也是一种解压

有人踩着菜园的泥巴亲手采摘自己种出的果实,也有人通过网络观看“农场主”们记录作物成长的视频作为一种解压方式。小宇几乎是一瞬间就被植物生长的视频“定住”的。103天,番茄从一颗种子栽入盆中,到慢慢抽芽、生长、结出小果,小番茄从绿变黄再到红,生长的全过程一帧帧展现在眼前,一种自然而然的健康节奏触动了她。

“我每天都在赶赶赶,赶上班,赶任务,赶地铁,就连刷剧都是三倍速赶着刷完。”小宇觉得生活被压缩成无数个急促的“赶”,而作物的生长,却强制开启了另一种时间维度。这种需要等待的生命周期,解构了“即时满足”的焦虑。

从猫姐的菜园到小宇的手机屏幕,从胶鞋踩进泥巴的实感,到云端观察叶脉生长的诗意,都市人正用各自的方式,在这座钢铁森林里栽种着名为“自我”的作物。

如今,越来越多的分租田园出现在闵行、青浦、奉贤等区域。据不完全统计,上海目前已有各类共享农场200余家。

这些地方成为都市人周末奔赴的 “心灵桃源”,短暂“归田”化作一场场主动的“精神复健”,它在快进的人生中,辟出一块“慢放区”,重新生长出属于自然的节奏。

新民晚报记者 梅璎迪

上海滩上洋掌柜(ID:shyangzhanggui)编写大福证券

垒富优配提示:文章来自网络,不代表本站观点。